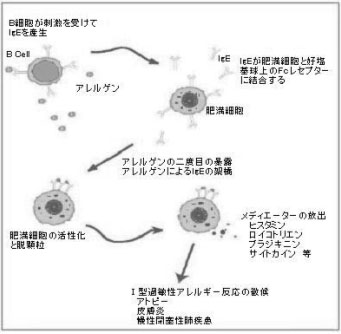

◆IgEが介在するⅠ型過敏性反応

免疫機能は日々数え切れないほどの刺激に対して反応を起こし、数種の抗体を作り出しています。Ⅰ型過敏性反応はIgE抗体(図1)によって介在され、多細胞の寄生虫の進入に対する典型的な反応として起こります。しかし、ある個体では不適切なIgE反応がごく普通の環境因子によって引き起こされ、組織の損傷に伴う炎症などの持続的な状態が生じてしまいます。なぜ寄生虫予防のメカニズムが通常の無害な物質に対して不適切な反応を起こしてしまうかについては、まだはっきりとわかっていません。アトピーすなわち無害な物質に対してIgEを産生してしまう遺伝体質は遺伝性の特徴として知られています。 免疫機能は日々数え切れないほどの刺激に対して反応を起こし、数種の抗体を作り出しています。Ⅰ型過敏性反応はIgE抗体(図1)によって介在され、多細胞の寄生虫の進入に対する典型的な反応として起こります。しかし、ある個体では不適切なIgE反応がごく普通の環境因子によって引き起こされ、組織の損傷に伴う炎症などの持続的な状態が生じてしまいます。なぜ寄生虫予防のメカニズムが通常の無害な物質に対して不適切な反応を起こしてしまうかについては、まだはっきりとわかっていません。アトピーすなわち無害な物質に対してIgEを産生してしまう遺伝体質は遺伝性の特徴として知られています。 |

図1 IgE抗体 |

◆抗原となるための条件

抗原(アレルゲン)となるためには、次の4つの特徴を有する必要があります。 抗原(アレルゲン)となるためには、次の4つの特徴を有する必要があります。

| 1.分子サイズ |

| |

それぞれの抗原が反応を誘発するのに十分な分子サイズであること、そのうえ体の免疫バリアを通過できるだけの小さなサイズであることです。分子サイズは最小で1,000ダルトンですが、殆どの抗原は10,000ダルトン以上です。 |

| 2.分子構造 |

| |

抗原はある程度複雑な分子構造をもっていることが必要であり、多分子であるか、または2つのIgE分子に架橋できる場合に限ります。 |

| 3.自己か非自己かの認識 |

| |

害の有無に関わらず非自己と認識される必要性があります。 |

| 4.抗原としての提示 |

| |

個体によって酵素消化を受け、抗原として提示されなければなりません。 |

アレルゲンは免疫反応を誘発するだけの複数の抗原決定基(エピトープ)を持ち合わせるという点で、マルチアレルギー的要素といえます。この複数のアレルギー的特徴は交差反応を一般的に誘発し、同じような抗原決定基は見かけ上、関係のない物質においてもおそらく非常に多く存在するでしょう。 |

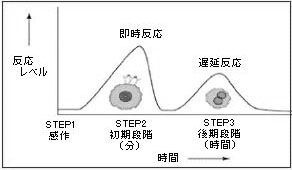

◆過敏性反応の段階

過敏性反応は以下の3段階を経て起こります。 過敏性反応は以下の3段階を経て起こります。

1.感作段階

2.初期段階の反応

3.後期段階の反応

それぞれの段階は 生物学的な活性メディエーターの放出やその効果によって分類されます。

| 1.感作段階 |

| |

外因性の抗原は摂食や吸入によってもたらされ、特定のマクロファージ、Bリンパ球、樹状細胞などによって貪食されます。これらの細胞は抗原提示細胞と呼ばれています。

抗原の消化は抗原提示細胞の内部で起こり、抗原決定基は抗原提示細胞の細胞膜上にⅡ型MHC分子を 伴って暴露されます。

T細胞は抗原提示細胞の細胞膜に結合している抗原決定基と互いに反応することで、サイトカインを分泌します。これらのサイトカインは液性免疫反応と細胞性免疫反応の双方を引き起こします。この液性反応はBリンパ球の増殖と分化を惹起し、その結果IgE抗体分泌細胞や記憶細胞が産生されます。細胞性反応はT細胞の増殖と分化を惹起し、その結果、メモリーTc細胞、メモリーTh細胞、細胞毒性Tリンパ球が産生されます。

感作はB細胞から分泌されたIgEが、それと高い親和性を有する組織肥満細胞と循環血中好塩基球の各細胞膜上のFcレセプターと結合した際に起こります。循環血中IgEの半減期はおよそ2.5日で、レセプターに結合したIgEの半減期は6~12週間です。循環血中のIgEと、結合しているIgEは均衡状態を保っています。 |

| 2.初期段階の反応(液性反応) |

図2 即時型過敏性反応

図3 過敏性反応の段階 |

| |

|

同じ抗原に再び暴露された場合、感作された肥満細胞や好塩基球の表面にIgEの架橋が起こり、その結果、これらの細胞から脱顆粒が起こります(図2)。

脱顆粒の際に放出された第一、および第二メディエーターは、局所的に作用した後にエフェクター細胞に作用します。

第一メディエーターは肥満細胞や好塩基球内の顆粒内で産生され、貯蔵されます。これらは脱顆粒に先駆けて産生されるために、非常に早い反応を示し、その効果は脱顆粒後数分以内に見られます(図3)。おそらくヒスタミンが最も知られた第一メディエーターでしょう。

第二メディエーターは脱顆粒の最中か脱顆粒後に産生、放出されるので、その効果は過敏反応の遅い段階で見られ、影響も長く続くことになります。またエフェクター部分に対して非常に大きな影響を及ぼします。ロイコトリエン、プロスタグランジン、サイトカインがこれらにあたります。 |

| 3.後期段階の反応(細胞性反応) |

| |

初期段階の反応の間に放出されたメディエーターは局所的な炎症をもたらし、それは脱顆粒の4~6時間後に始まり1~2日間続きます。走化性因子は大量の白血球、とりわけ好酸球や好中球を引き寄せます。

初期段階の脱顆粒で放出されたサイトカインは、好酸球の増殖と分化に影響を与えます。これら好酸球は抗体で覆われたアレルゲンと直接結合し、好酸球脱顆粒を誘発します。好酸球脱顆粒は強力なメディエーターを放出し、組織に重大な損傷をもたらします。肥満細胞の脱顆粒中に発生するその他のサイトカインは好中球を活性化させ、好中球の脱顆粒を引き起こします。好中球の脱顆粒は溶菌性酵素、血小板活性化因子およびロイコトリエンを作り出し、そのいずれも局所的な組織へ損傷をもたらします。 |

|

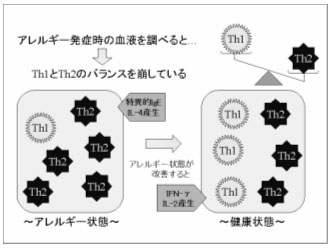

◆過敏性反応の調整

過敏性反応はアレルゲンの進入経路や暴露される量、個体がどれだけIgE反応に対し、準備し持続する遺伝的能力を有するかによって調整されます。 過敏性反応はアレルゲンの進入経路や暴露される量、個体がどれだけIgE反応に対し、準備し持続する遺伝的能力を有するかによって調整されます。

Th細胞サブセットの相対的レベルがアレルギー反応に影響を与えていると考えられます。個体が非常に高いレベルのTh2細胞(Th1細胞との比較で)を有していた場合、より多くのIgEが産生されるでしょう。Th2細胞は過敏性を増強し、IgE産生へのクラス転換を促す物質であるIL-4の分泌や、肥満細胞の産生を高めてしまいます。Th1細胞はINF-γを分泌しますが、これはアレルギー反応を抑制する物質です。

◆過敏性反応の治療

過敏性反応をコントロールするキーポイントは反応の原因特定であり、そしてもし可能であればそうした個体がアレルゲンに暴露されることを避けることです。しかし実際にはそういった方法には限界があるので、減感作療法が治療の選択肢に挙げられるでしょう。 過敏性反応をコントロールするキーポイントは反応の原因特定であり、そしてもし可能であればそうした個体がアレルゲンに暴露されることを避けることです。しかし実際にはそういった方法には限界があるので、減感作療法が治療の選択肢に挙げられるでしょう。

減感作療法は二つの段階を通じて作用します。第一に、少量のアレルゲンを適度な期間を置いて皮下注射することによって個体に繰り返し暴露させ、抗体産生をIgG抗体の産生へと移行させることです。この段階においてIgGはアレルゲン結合部分をIgEと競合することにより、ブロック抗体として働きます(図4)。次に、T細胞がTh2からTh1へのサブセットの変換や、引き続き起こるINF-γの産生のようなT細胞による抑制がIgE反応を制御します(図5)。減感作療法は慎重に定められた量と期間のプログラムに沿って行うことで成功へと導かれます。

図4 遮断抗体説 |

図5 Th1からTh2へのシフト説 |

|

|

|

特別寄稿

クリニカル・レポート |

"減感作療法を成功に導くために" |

| MAUペットクリニック(札幌市)院長 志尾 大一 先生 |

アトピー性皮膚疾患(以下AD)の機序解明によりDNAワクチン、ペプチド療法などの新たな治療法が開発されている。しかしながら一般の開業医では、粗抗原を用いる従来の減感作療法ですら、現状では導入するのが難しい。 アトピー性皮膚疾患(以下AD)の機序解明によりDNAワクチン、ペプチド療法などの新たな治療法が開発されている。しかしながら一般の開業医では、粗抗原を用いる従来の減感作療法ですら、現状では導入するのが難しい。

近年、血清特異的IgE抗体を測定するサービスが普及し、成果を上げている。賛否のある方法ではあるが、雲を掴むようなアレルゲン特定作業の、頼もしい道標となっている。この普及が、一般開業医でもAD治療メニューに減感作療法を加える契機となっているのは間違いないだろう。 近年、血清特異的IgE抗体を測定するサービスが普及し、成果を上げている。賛否のある方法ではあるが、雲を掴むようなアレルゲン特定作業の、頼もしい道標となっている。この普及が、一般開業医でもAD治療メニューに減感作療法を加える契機となっているのは間違いないだろう。

では減感作療法を成功に導くために最も重要なことは何か? インフォームドコンセントに他ならない。AD治療は長期ケアーが必要となり、飼い主の方々の理解と協力が、治療成功への鍵を握っている。アトピーは治らない病気である。そのゴールは症状の緩和であって、完治ではない。治療に対する期待度の差が大きいほど、治療中断の事例も多くなると感じる。当院で診察する転院症例の多くはこの相互理解不足がほとんどである。 では減感作療法を成功に導くために最も重要なことは何か? インフォームドコンセントに他ならない。AD治療は長期ケアーが必要となり、飼い主の方々の理解と協力が、治療成功への鍵を握っている。アトピーは治らない病気である。そのゴールは症状の緩和であって、完治ではない。治療に対する期待度の差が大きいほど、治療中断の事例も多くなると感じる。当院で診察する転院症例の多くはこの相互理解不足がほとんどである。

次に重要なことは、治療対象の見極めである。本当にADなのか?を何度も再確認する必要がある。特異的IgE抗体の陽性反応でアトピーと診断してしまうケースがあるようだが、これは誤りである。陽性反応は症状のない個体でも出現する。また各ラボによる閾値設定が異なり、陽性反応にばらつきもある。ましてや反応数が重症度の指標ではない。AD診断は今でも、十分な経過(発症年齢など)の聴取、臨床症状、鑑別診断をもって行い、診断後の次なる段階が特異的IgE抗体測定や皮内試験である。また、治療を行う際は二次感染の治療を最初に行うべきである。ADと診断し、二次感染を治療しないまま減感作療法では診断が正しくとも、症状の改善は期待できず、飼い主の信頼を失うことになる。事実、二次感染の治療のみで十分な改善が認められる例が多い。 次に重要なことは、治療対象の見極めである。本当にADなのか?を何度も再確認する必要がある。特異的IgE抗体の陽性反応でアトピーと診断してしまうケースがあるようだが、これは誤りである。陽性反応は症状のない個体でも出現する。また各ラボによる閾値設定が異なり、陽性反応にばらつきもある。ましてや反応数が重症度の指標ではない。AD診断は今でも、十分な経過(発症年齢など)の聴取、臨床症状、鑑別診断をもって行い、診断後の次なる段階が特異的IgE抗体測定や皮内試験である。また、治療を行う際は二次感染の治療を最初に行うべきである。ADと診断し、二次感染を治療しないまま減感作療法では診断が正しくとも、症状の改善は期待できず、飼い主の信頼を失うことになる。事実、二次感染の治療のみで十分な改善が認められる例が多い。

減感作療法をAD治療の最後の切り札と認識している方もいるが、これは誤解である。ステロイドなどによる症状緩和の治療とは異なる治療で、より勝っているわけではない。減感作療法に全く反応せず、ステロイドによく反応する例もある。飼い主にもこの点は十分にご理解いただく必要がある。 減感作療法をAD治療の最後の切り札と認識している方もいるが、これは誤解である。ステロイドなどによる症状緩和の治療とは異なる治療で、より勝っているわけではない。減感作療法に全く反応せず、ステロイドによく反応する例もある。飼い主にもこの点は十分にご理解いただく必要がある。

実際に減感作療法を行うにあたり、治療用抗原が一般開業医では選択、調整および維持が難しいため、海外から購入した治療用抗原を用いることになる。現状では、単独抗原を用いるケースと複数混合抗原を用いるケースがあり一長一短である。複数抗原はヒットする確率は高くなるものの、不必要な抗原を感作させている可能性もある。減感作プログラムは千差万別であるが、ある会社を例に挙げると、3段階の希釈抗原を用い、2日~1ヶ月間隔の投与で9ヶ月の治療プログラムが提示されている。実際に治療を行うと、当院ではこのプログラムの通りに進行できた例は少なかった。通説では、減感作療法開始初期は症状の増悪が認められ、治療が進むに従い症状の緩和が認められるとされているが、我々の経験では、半数以上の症例で治療開始直後(高希釈の抗原)から症状の緩和が認められ、抗原濃度が上がると後負荷症状の出現が多かった。このようなケースではあえて抗原濃度を上げず、ステロイドや抗ヒスタミン薬を短期間使用したり、セロトニン拮抗薬、抗不安薬を併用しながら、最も症状が軽減する濃度を用い、投与間隔延長することで、満足な結果を得ている。 実際に減感作療法を行うにあたり、治療用抗原が一般開業医では選択、調整および維持が難しいため、海外から購入した治療用抗原を用いることになる。現状では、単独抗原を用いるケースと複数混合抗原を用いるケースがあり一長一短である。複数抗原はヒットする確率は高くなるものの、不必要な抗原を感作させている可能性もある。減感作プログラムは千差万別であるが、ある会社を例に挙げると、3段階の希釈抗原を用い、2日~1ヶ月間隔の投与で9ヶ月の治療プログラムが提示されている。実際に治療を行うと、当院ではこのプログラムの通りに進行できた例は少なかった。通説では、減感作療法開始初期は症状の増悪が認められ、治療が進むに従い症状の緩和が認められるとされているが、我々の経験では、半数以上の症例で治療開始直後(高希釈の抗原)から症状の緩和が認められ、抗原濃度が上がると後負荷症状の出現が多かった。このようなケースではあえて抗原濃度を上げず、ステロイドや抗ヒスタミン薬を短期間使用したり、セロトニン拮抗薬、抗不安薬を併用しながら、最も症状が軽減する濃度を用い、投与間隔延長することで、満足な結果を得ている。

また、減感作療法を行う上で注意を要することの一つに、抗原接種後アナフィラキシーショックが起こりうると考えられるが、当院を含め減感作療法を実際に行っている獣医師によると、その発生はほとんど報告されていない。 また、減感作療法を行う上で注意を要することの一つに、抗原接種後アナフィラキシーショックが起こりうると考えられるが、当院を含め減感作療法を実際に行っている獣医師によると、その発生はほとんど報告されていない。

減感作療法の浸透で、多くのケースレポートがなされることにより、徐々にそのテクニックが確立されることを希望する。繰り返しになるが、ADは完治しない病気である。獣医師の十分な理解と飼い主への説明、両者の信頼関係の確立が治療を成功へと導く唯一の方法である。 減感作療法の浸透で、多くのケースレポートがなされることにより、徐々にそのテクニックが確立されることを希望する。繰り返しになるが、ADは完治しない病気である。獣医師の十分な理解と飼い主への説明、両者の信頼関係の確立が治療を成功へと導く唯一の方法である。

|

|